2025年5月27日に「失敗しないサイトリニューアル戦略〜データ解析&SEOの視点から徹底解説」というテーマでウェビナーを開催しました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました!

この記事ではセミナーの内容をまとめます。本ウェビナーでは、現状分析の甘さ・ターゲットユーザーの誤解、SEO対策の抜け漏れなど、リニューアル時に見落とされがちな落とし穴と、その対策方法を解説しました。

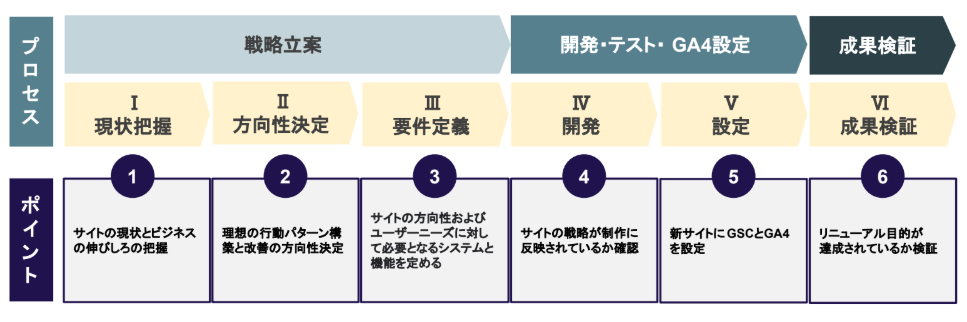

1. サイトリニューアルの全体像とポイント

サイトリニューアルの全体像

ウェブサイトのリニューアルは、大きく3つのフェーズに分けられます。

- 戦略立案

- 開発・テスト・GA4設定

- 効果検証

これらのフェーズはさらに細分化され、以下の6つの段階に分類されます。

- 現状把握

- 方向性決定

- 要件定義

- 開発

- 設定

- 成果検証

リニューアルを成功させるためには、各フェーズにおける重要なポイントを押さえる必要があります。これらのポイントを達成するためには、プロジェクト全体を通してデータ解析とSEOの視点からのアプローチが不可欠です。

データ解析視点で大切にしたいこと

ウェブサイトのリニューアルを成功させるためには、デザイン面のみの変化だけではなく、「リニューアルで何を達成したいか」を明確に定めることが最も重要です。

まず、GA4やヒートマップなどの定量・定性分析で現状を把握し、流入減少やカゴ落ちといった課題を特定します。次に、この課題解決に繋がる目標を設定し、効果測定のための適切なKPIを策定します。

これにより、投じた時間と予算の効果を客観的に評価し、最終的に事業目標を達成することができるようになります。

SEO解析視点で大切にしたいこと

SEOを考慮したウェブサイトのリニューアルを成功させるには、自社の視点だけでなく、ユーザーと検索エンジンの視点を取り入れることが不可欠です。

ウェブサイトは企業の所有物ではありますが、公共財としての側面も持ち合わせています。リニューアルの際は “自社の視点” に偏りがちですが、”ユーザーの視点” と ”検索エンジンの視点” も同様に重要であるため、これら3つの視点を常に意識することが特に重要です。

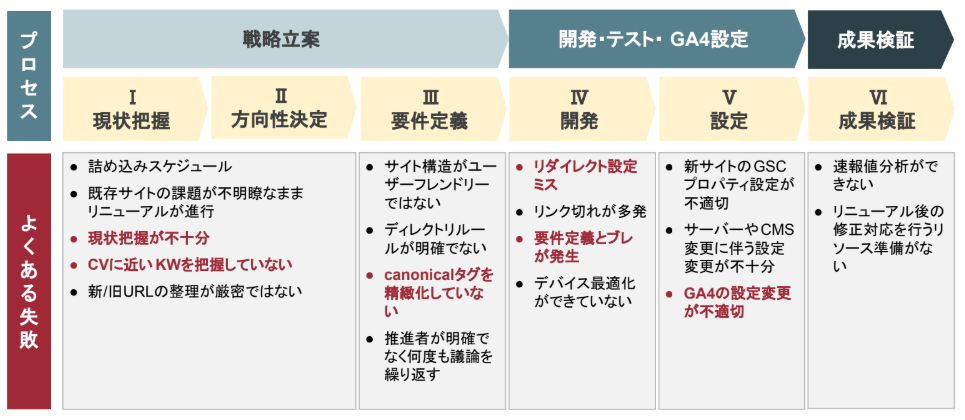

2. よくある失敗・解決策6選

サイトリニューアルでよくある失敗とその解決策を6つご紹介いたします。弊社の実務経験に基づき、サイトリニューアルの各フェーズで頻繁に見受けられる失敗例を厳選しました。上記の図の赤字の箇所がご紹介するテーマです。

- 現状把握の不備

- コンバージョンに近いキーワードの特定不足

- canonicalタグの精緻化不足

- リダイレクト設定の誤り

- 要件定義との乖離

- GA4設定変更の不適切性

失敗例① 現状把握が不十分

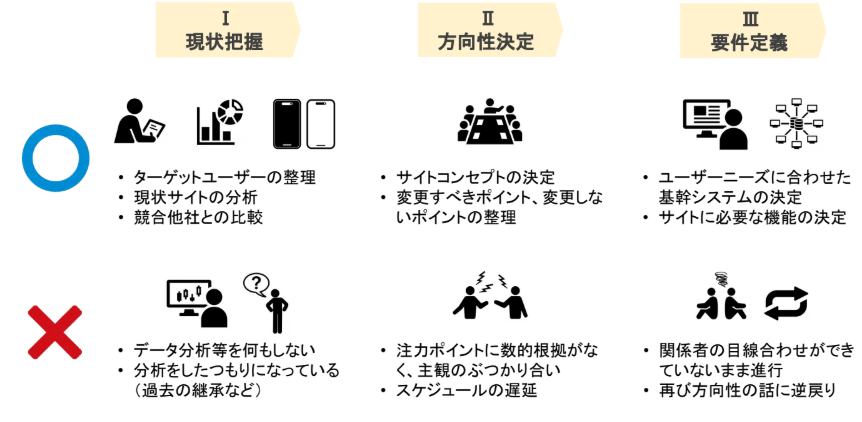

リニューアル後のサイトをどのように構築していくかを検討する前に、現状を正確に把握することが極めて重要です。弊社では、戦略策定のフェーズとして「I.現状把握」「II.方向性決定」「III. 要件定義」の3段階を設定しております。

「I.現状把握」の段階では下記の分析を徹底し、現状把握を適切に行うことで、サイトコンセプト等の方向性の決定が円滑に進みます。また、既存サイトから新サイトへの移行に伴って修正が必要な点と現状維持すべき点が明確に整理されるため、リニューアルの方向性が明確になります。

- ターゲットユーザーの明確化: どのようなユーザーにサイトを訪れてほしいのか、そしてそのユーザーにサイト内でどのような行動を促したいのかを詳細に整理します。

- 現状サイトの綿密な分析: 定性的・定量的な両面から現状サイトを徹底的に分析し、現状の把握と課題の特定を行います。

- 競合他社との比較検討: 競合他社の現状を把握し、自社の優位点や劣位点を明確にする必要があります。

この現状把握の結果をもとに、「II.方向性」が決定し、「III. 要件定義」の段階が開始されます。最初の2段階で修正点と非修正点が明確に定まるため、導入すべきシステムやサイトに必要な機能も比較的容易に決定することができます。

現状把握が不十分だと、意見の対立や方針の二転三転がありスケジュールの遅延につながる可能性があります。また、現状把握は定性/定量の両面から、他社比較を交えつつ行うことが重要です。

失敗例② CVに近いKWを把握していない

2つ目の失敗例は、コンバージョンに近いキーワードを把握していないことです。これはSEO軸の最初の現状把握段階でよく見られます。

旧サイトで上位表示されておりクリック数の多いキーワードは新サイトにも自然に反映され、引き続き流入を獲得するのが通常ですが、ここで注意すべき点は、コンバージョンに繋がりやすいキーワードです。流入数が多いキーワードが必ずしもコンバージョンに繋がるわけではなく、コンバージョンが多いキーワードが必ずしも流入数が多いわけではありません。

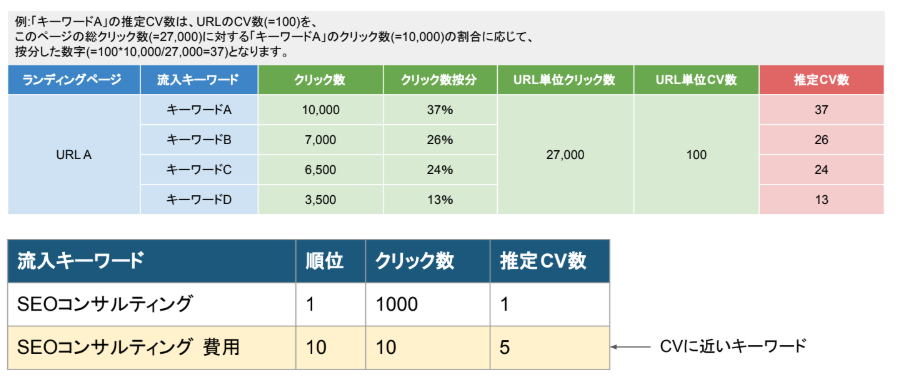

参考:推定コンバージョン数

推定コンバージョンとは、キーワードごとのコンバージョン数を算出するための分析手法です。現行のツールでは確認することができないため、GA4のページごとのコンバージョン数と、サーチコンソールのページごとのクリック数の2つのデータを利用し、按分により推定します。

例えば、下記の表のキーワードAのコンバージョン数を算出する場合、100×10,000÷27,000=37(URL単位CV数×クリック数÷URL単位クリック数)という計算式で値が導出されます。

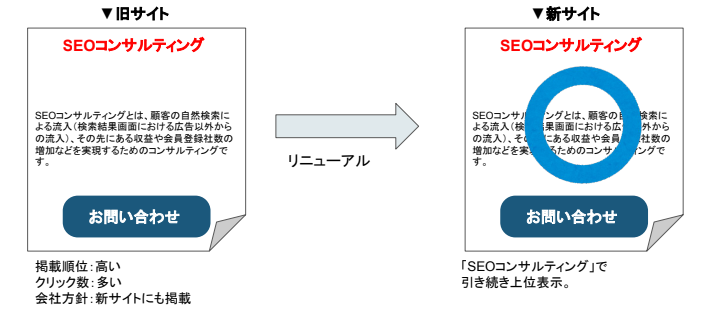

CVに近いKWを把握していないことによる失敗の例

弊社を例に挙げて説明します。キーワードを「SEOコンサルティング」と「SEOコンサルティング費用」の2つ、サイトの重要業績評価指標(KPI)をお問い合わせ件数と仮定します。

「SEOコンサルティング」というキーワードは検索順位が高く、最も流入数の多いクエリであるため、新サイトにも反映させることは確実です。しかし、「SEOコンサルティング」で検索するユーザーは多岐にわたり、就職活動中の企業研究目的のユーザーや、言葉の意味を理解しようとしているユーザーも含まれる可能性があり、必ずしも弊社のサービスを検討している顧客であるとは限りません。

例えば、会社の方針で「料金」に関する情報を載せなくなった場合、リニューアルチームは、流入が少ないという理由で「SEOコンサルティング費用」のようなキーワードのページを廃止してしまうかもしれません。しかし、後々このページのCV率が非常に高いと判明した場合、貴重な顧客獲得の機会を失ってしまっていることになります。

これは、「自社のやりたいこと」だけで突っ走ってしまった典型的な失敗です。新サイトで料金ページをなくすという判断に至る前に、このキーワードのコンバージョン率が高いという事実が分かっていれば、このような失敗は避けることができたはずです。

このような失敗を避けるためには、現行サイトのキーワードマーケティング調査を徹底し、既存サイトでコンバージョンを獲得しやすいキーワードを特定して新しいサイトに必ず反映させることが重要です。

失敗例③ canonicalタグを精緻化していない

3つ目の失敗例は、カノニカルタグの精緻化をしていないことです。

カノニカルタグはサイト内にたくさん重複ページがある場合に、SEO評価を受けやすくするために正規ページを指定するためのHTMLタグのことを指します。 カノニカルタグを適切に設定しなかった結果、リニューアル後にページが評価されにくく、上位表示ができなくなります。

この失敗につながるケースは2つあります。

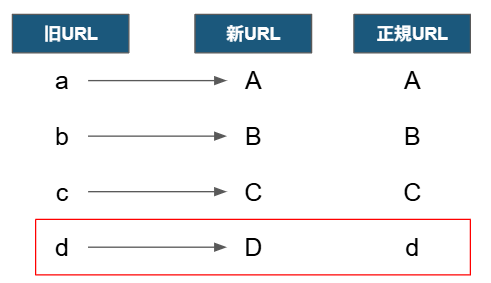

ケース1. 旧サイトのURLがカノニカルタグ内に残存している

1つ目のケースは、リニューアル後も旧サイトのURLがカノニカルタグ内に残存している場合です。

上記の図に示すように、AからDのページは元々旧サイトにも存在していたため、リニューアル後はカノニカルタグ内のURLを新サイトのURLに変更する必要があります。しかし、Dの箇所のみ変更を失念し、旧サイトのURLが残存してしまっています。

古いサイトのURLがカノニカルタグ内に残っていると、検索エンジンは当該URLを正規ページと認識し、実際にアクセスすると存在しないページとなるため、どの情報を参照すべきか混乱を引き起こす可能性が高いです。その結果、新しいサイトが適切に評価されにくくなる可能性が考えられます。

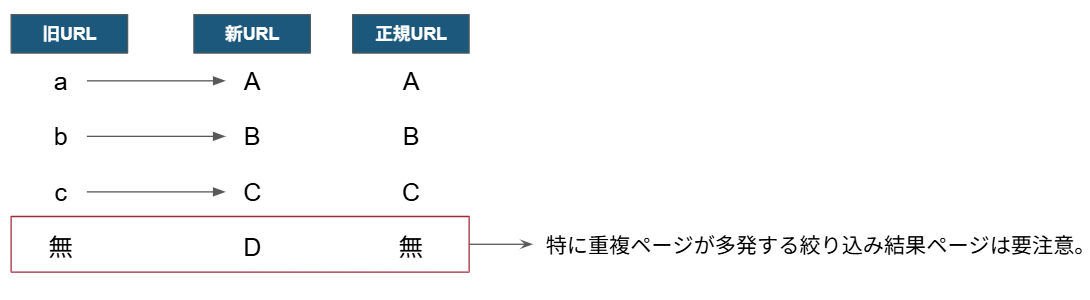

ケース2. 新規追加のページだけカノニカルタグが入っていない

2つ目は、新規追加のページだけカノニカルタグがHTMLに入っていない場合です。

上記の図で示すDの箇所は、新規追加されたURLです。新規ページのカノニカルタグの確認が漏れてしまうと、せっかく新しくページが増えたにもかかわらず、本来検索エンジンに評価してほしいページがインデックスされない可能性や、クローラビリティのリソース浪費につながる可能性があります。

特に、絞り込み条件がたくさんついている一覧ページは、絞り込み結果のバリエーションが多岐にわたるため見落としがちになります。ご注意ください。

失敗例④ リダイレクト設定ミス

4つ目の失敗例は、リダイレクト設定ミスです。これは特に大規模なサイトでよく起こります。

リダイレクト設定が適切に行われれば、旧ページで蓄積されたSEO評価をリニューアル後の後継ページへ引き継ぐことが可能です。しかし、設定が適切に行われなかった結果、ユーザー体験が損なわれ、サイト評価が新サイトに引き継がれないこともあります。リダイレクト設定ミスでよくあるケースは2つあります。

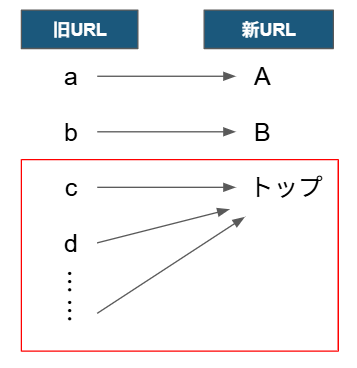

ケース1. 一律にトップページにリダイレクトしている

失敗例の1つ目は、コンテンツ内容を考慮せず、一律にトップにリダイレクトさせることです。

上記の図のAとBのように、リニューアル後にも該当する新しいページが存在するのであれば、新しいURLに切り替わります。旧サイトにあったページ(例:c、d)がリニューアル後になくなる場合、それらを一律にトップページへリダイレクトさせることは推奨しません。

SEOに与える悪影響としては、c、dページのページ評価がトップページに引き継がれないことと、ユーザーが求めるコンテンツとは異なるコンテンツが表示されてユーザー体験が悪化することです。

新サイトでは全く同じページはなくなったとしても、「代替案として、このようなページに案内した方が良い」といったように、ページ単位で一つ一つ確認していく必要があります。

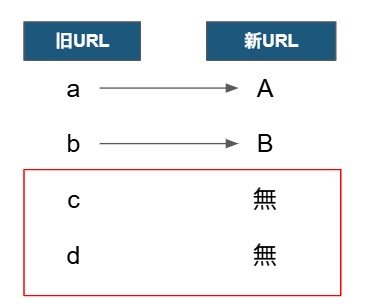

ケース2. リダイレクト漏れがある

失敗例の2つ目は、一部のURLのリダイレクト漏れがあることです。

aとbはリダイレクト設定をしているため、古い方のURLをクリックするとスムーズに新サイトの方へ案内されます。しかし、cとdはリダイレクトしていないため、古い方のURLをクリックすると、新サイトの方に案内されず「ページが見つかりませんでした」という404ページが表示されます。

そうなると、リンク切れが大量に発生し、サイトの検索エンジン評価を下げるだけでなく、ユーザーの体験を悪化させるため、サイト全体の評価を損ないます。

情報処理推進機構IPAは、リニューアル時に一部のリダイレクトを設定しなかったために、利用者に混乱を招きました。検討の結果一部コンテンツのリダイレクトを設定しなかったが、実はそのコンテンツの利用頻度が高く、保存していた古いサイトのリンクをクリックすると、存在しないページが表示されてしまい、利用者にご迷惑をおかけした事例となります。

IPA以外にも、過去には国税庁や中野区役所がサイトリニューアル時に同様のミスで混乱を招いた事例があります。リダイレクトの実装には、301リダイレクトや302リダイレクトなどいくつかの種類があり、サーバー負荷を軽減する実装方法も存在します。リダイレクトについて詳しく知りたい方は、弊社のブログをご参照ください。

参考記事:サイトリニューアルで失敗しないためのリダイレクトマッピング

失敗例⑤ 要件定義とブレが発生

ウェブサイトリニューアルの5つ目の失敗例は、デザインに気を取られて内部システムへの考慮が不足したために、当初の要件定義と食い違いが発生することです。最悪の場合、リニューアルする前の状況よりも悪化することもあります。

この失敗を防ぐためには、関係者全員が納得した上でプロジェクトの方向性を決定し、本番環境に近い状態でテストを繰り返すことが有効です。スケジュール通りに完了したプロジェクトの責任者は、周囲からの指摘に対して要件定義で何を定めたのか、そしてなぜその要件定義が必要であったのかを明確に説明していました。

また、要件定義と乖離がないかを確認しながらテストを繰り返すことで、内部システムへの考慮不足は解決できます。

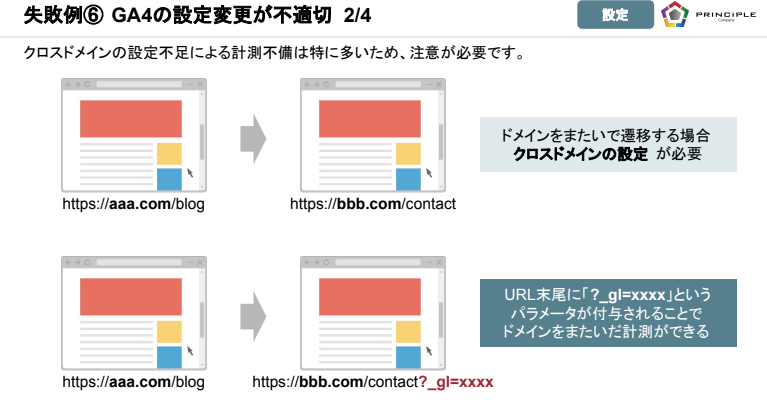

失敗例⑥ GA4の設定変更が不適切

6つ目の失敗例は、GA4の設定変更が不適切なケースです。GA4の設定が適切でないと、新規サイトのローンチ後すぐに計測を開始できず、成果検証までに時間を要してしまいます。その結果、サイトリニューアルの良し悪しの判断が遅れてしまいます。

この失敗例には大きく分けると2種類があります。

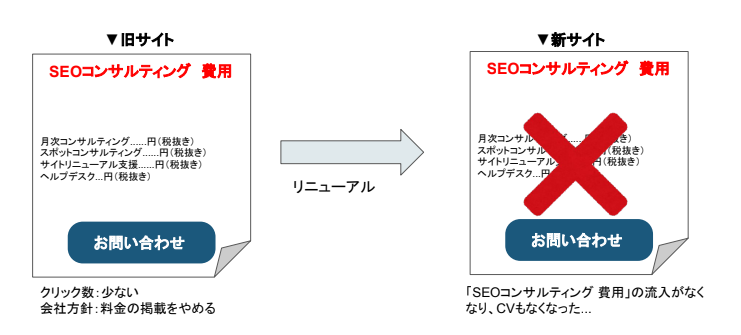

ケース1. ドメイン・ディレクトリ構造の変更に対応できていない

1つ目は、ドメイン・ディレクトリ構造の変更に伴うGA4側の計測設定の不備です。ドメインごと変更した場合、GA4の設定を適切に変更しなければ、正確なデータ計測ができません。クロスドメインの場合は、設定不足による計測不備が特に多い傾向にあるので注意が必要です。

クロスドメインとは、上記の図のようにaaa.comというドメインからbbb.comという別のドメインに遷移するパターンを指します。この場合、GA4上でクロスドメインの設定を行う必要があり、この設定が適切に行われていれば、遷移先のbbb.comのページの末尾に「_gl=」というパラメーターが付与されます。このパラメーターによって、GA4は同じユーザーの行動として認識します。

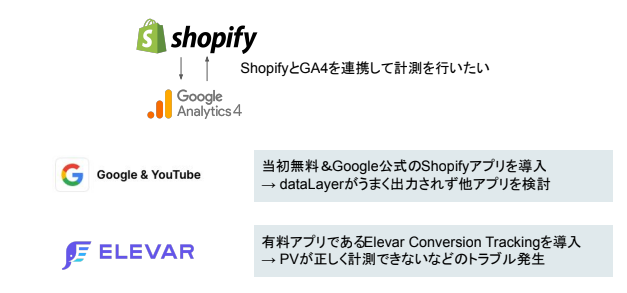

ケース2. eコマースイベントが適切に計測されない

GA4に関する2つ目の失敗例は、ShopifyなどのECサイトでeコマースイベントが適切に計測されないケースです。

この問題の解決には、Shopify内のアプリの機能や最新情報を把握し、GA4と適切に連携できるシステムを利用することが重要です。Shopify以外のECサイトでも同様に、GA4へデータを連携する方法を正しく理解しておく必要があります。

特に、自分たちのスキルセットに合わない高度な内部システムを安易に導入すると、実装がうまくいかず、無駄な工数や費用が増加するリスクがあります。そのため、実現したい目標とチームのスキルセットを考慮し、導入するシステムを慎重に検討することが成功の鍵です。

3. 事例紹介

最後に、弊社のサイトリニューアル支援事例をご紹介します。

1つ目は東芝デバイス&ストレージ株式会社様の事例で、弊社のサイトでも紹介しております。SEOの観点から現状把握から成果検証まで、リニューアルの全ての工程をご支援させていただきました。解析の観点では、定量調査やアンケート調査を実施し、GA、GTM、Looker Studio(当時はGoogleデータポータル)の導入設定も全てご支援いたしました。

ご支援の結果、テクニカルSEOとしてクローラビリティの改善、またデザイン面での改善も行ったため、リニューアル完了時にはユーザビリティが向上しました。またKPIとして設定していた目標では、リニューアル前後でセッション数が約17%増加、CV数も26%増加するなど、リニューアル後の成果検証も成功しました。

2つ目は大阪シーリング印刷株式会社様の事例で、弊社のサイトで詳しく紹介しております。サイトリニューアルの際に、方向性が定まらないという課題を抱えていました。これに対し、競合調査やKPI設計、ユーザーテストを含むリニューアル戦略立案と月次の解析コンサルティングによる伴走支援を提供しました。その結果、自社サイトの強み・弱みが明確になり、見るべき指標を定めて数字を追う新たなPDCAサイクルが確立されました。

まとめ

本セミナーレポートでは、サイトリニューアル時によくある失敗を6つ紹介いたしました。

- 現状把握が不十分

- コンバージョンに近いキーワードを把握していない

- canonicalタグを精緻化していない

- リダイレクト設定ミス

- 要件定義とブレが発生

- GA4の設定変更が不適切

弊社ではSEO対策と解析支援に加え、広告運用支援も多数行っております。お困りごとがある際は、いつでもお気軽にお問い合わせください。